Künstliche Intelligenz (KI) ist im Alltag der Medienbranche in der Schweiz angekommen: Gemäss einer Umfrage nutzen fast 87 Prozent der Journalisten und Journalistinnen entsprechende Tools.

Eingesetzt wird KI von den 730 befragten Medienschaffenden aus der Deutschschweiz, der Romandie und der Südschweiz oft als Unterstützung, etwa für Transkriptionen, Textoptimierungen oder für die Formulierung von Schlagzeilen.

Die Generierung kompletter Inhalte – neben Texten auch Bilder oder Videos – spielt bisher eine Nebenrolle. Vor allem jüngere Medienschaffende und grössere Redaktionen setzen auf KI, während kleinere Redaktionen und ältere Kollegen und Kolleginnen zurückhaltender sind.

13 Prozent nutzen KI-Tools «nie», 18 Prozent «kaum», so ein weiteres Ergebnis der von Silke Fürst von der Uni Zürich (fög) durchgeführten Umfrage, die im «Jahrbuch Qualität der Medien» am Dienstag veröffentlicht worden ist.

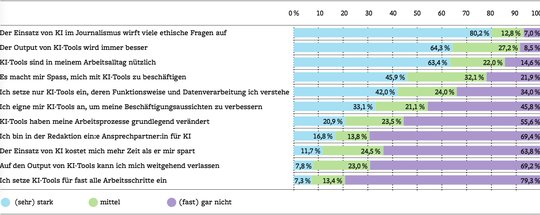

Zwar berichten einige der befragten Medienschaffenden von Qualitäts- und Effizienzgewinnen, gleichzeitig fehlt vielerorts die Zeit zur gründlichen Überprüfung von Inhalten, die mit KI generiert worden sind.

Die Mehrheit gab in der Umfrage an, dass es in ihrer Redaktion «keine systematischen Qualitätssicherungsmassnahmen» für den KI-Einsatz gibt oder sie diese nicht kennen. «Redaktionsinterne sowie branchenübergreifende KI-Richtlinien sind den Befragten in grossen Teilen nicht bekannt oder erscheinen vielen nur begrenzt hilfreich», geht aus der Studie weiter hervor.

Gleichzeitig finden über 80 Prozent, dass es in der Medienbranche einheitliche Standards braucht, um routinierter zu werden im Umgang mit KI-Kennzeichnungen.

Besonders kritisch sehen viele die Auswirkungen auf Vertrauen und Medienvielfalt. Sie befürchten mehr Falschinformationen, «Einheitsbrei» und eine wachsende Abhängigkeit von Tech-Konzernen.

Ausserdem tut sich ein Gap auf: Grosse Redaktionen investieren bereits in Infrastruktur und Personal, während kleinere Medienhäuser zurückfallen.

Viele verfügbare KI-Tools seien eine «Black Box», schreiben die Studienautoren in ihrem Fazit. Sie böten keinen ausreichenden Daten- und Quellenschutz, seien nicht spezifisch auf journalistische Arbeitsprozesse zugeschnitten und mit dem Risiko verbunden, dass sie langfristig als Produkte nicht mehr angeboten oder weiterentwickelt werden.

«Daher kann das gemeinsame Entwickeln von Infrastruktur eine Möglichkeit bieten, die Abhängigkeit von Tech-Unternehmen zu reduzieren und KI-Tools spezifisch auf die Anforderungen in Schweizer Redaktionen zuzuschneiden», heisst es weiter.

Dies hätte den weiteren Vorteil, dass auch kleinere Redaktionen und Medienhäuser an diesen Entwicklungen teilhaben könnten und sich das bestehende Ungleichgewicht beim Einsatz von KI in der Schweizer Medienbranche verringern liesse.